Базовые понятия пищеварения человека

Содержание

Жизнедеятельность организма невозможна без постоянного притока извне питательных веществ и воды. Обработка пищевых масс у гетеротрофных организмов осуществляется на последовательно протекающих этапах пищеварения. Совокупность всех процессов обработки пищи для всасывания и поступления к клетке осуществляется процессом пищеварения у человека.

Оно делится на вне- и внутриклеточное пищеварение.

Физические, химические изменения, которым подвергаются пищевые массы, носят характер последовательных процессов — этапов пищеварения у человека. Это необходимо для:

- Обеспечения сохранности энергопотенциала питательных элементов.

- Возможности использования всасываемых компонентов в качестве строительных блоков структур организма.

- Облегчения процессов абсорбции расцепленных элементов клетками организма.

- Предотвращение поглощения антиген-чужеродных веществ, лишение их антигенных свойств.

Этапность протекания пищеварения

- Внутриполостное: гидролизные реакции с разложением полимерных комплексов до олигомерных.

- Протекающие на стенках микроворсинок: реакции с разложением олигомерных комплексов до мономерных.

- Собственно абсорбция.

Отделы желудочно-кишечного тракта

Передний: механическая переработка пищи, начало ферментативной обработки и перемещение в следующие отделы.

- Ротовая полость с зубами, слюнными железами.

- Глотка.

- Пищевод.

Средний: продолжение начатых процессов, кислотное воздействие, начало всасывания.

- Желудок.

- 12перстная кишка, тонкий и толстый кишечник.

- Печень.

- Поджелудочная железа.

Задний отдел: кал-формирование и эвакуация остатков.

- Прямая кишка.

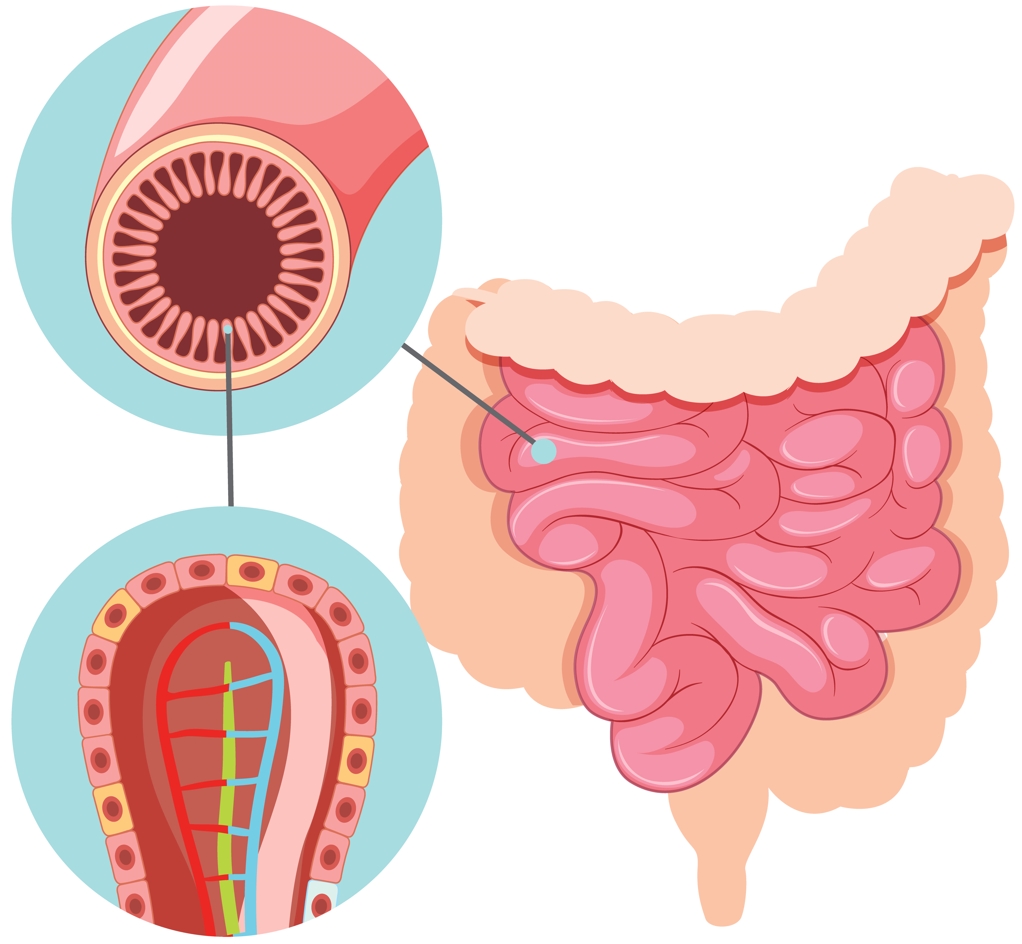

Перистальтика

Перистальтика — волнообразное сокращение гладкой мускулатуры ЖКТ, перемещающая и перемешивающая пищевые массы.

Функции:

- Перемещение химусных кашиц.

- Регуляция времени обработки химуса на различных этапах.

- Перемешивание перемещающихся кашиц.

- Пристеночное распределение подготовленного химуса для пристеночной абсорбции.

Пищеварительные ферменты

Пищеварительные ферменты — это белки, разрушающие пищу на молекулы-мономеры, которые организм может усвоить. Они разбиты на группы в зависимости от соединений, на которые воздействуют:

- Углеводы расщепляются амилазами.

- Жиры — липазами.

- Нуклеиновая кислота — нуклеазами.

- Белки — протеазами.

Максимальной интенсивности энзимного воздействия содействуют оптимальные значения рН, свойственные разным отделам ЖКТ. При переходе химуса в следующий отдел происходит дезактивация энзимов из предыдущего.

Что происходит во рту

Попадание еды в рот инициирует соответствующий отдел ЦНС и начало секреторной и моторной деятельности ЖКТ. В ротовой полости происходит:

- Механическая обработка пищи.

- Углеводное пре-расщепление амилазами.

- Лизоцим слюны воздействует на патогенную микрофлору.

- Вкусовыми рецепторами проводится вкусовой анализ пищи и его сравнение с предыдущим опытом анализаторами в коре мозга.

- Перемещение пищи глотанием в пищевод, желудок.

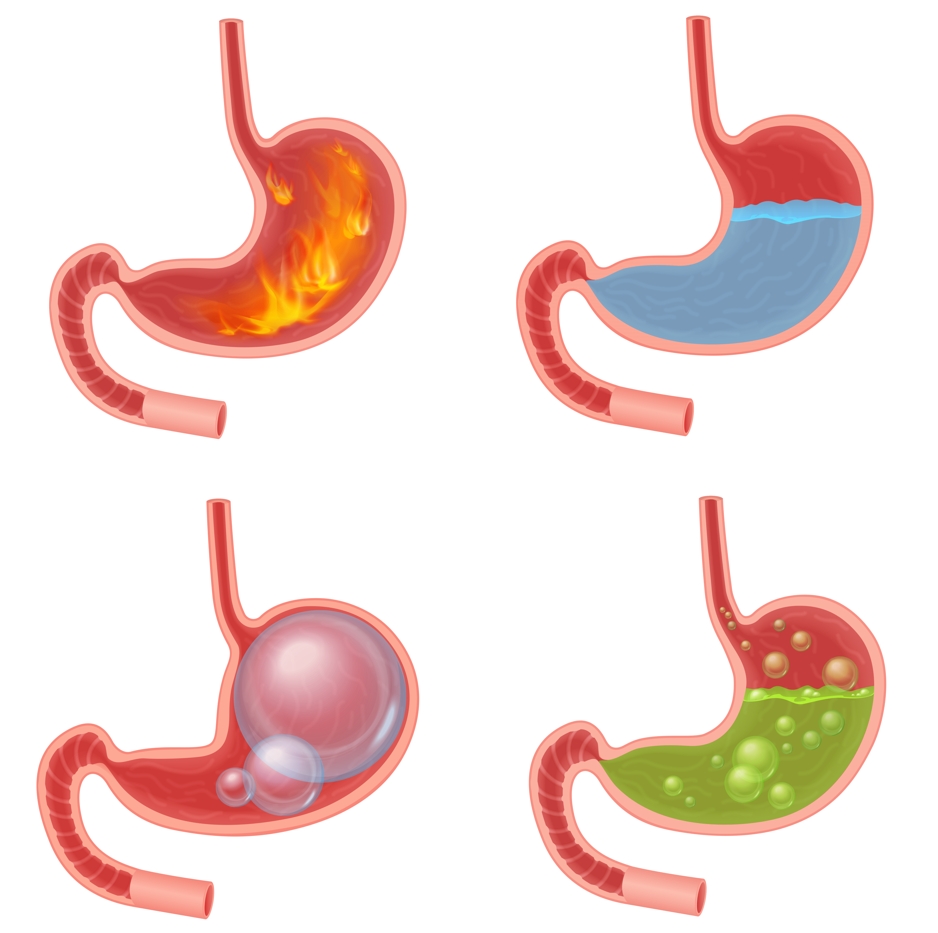

Как изменяется пища в желудке

Желудок — полый мускулистый орган, объёмом до 4 литров. В нем осуществляется секреторная деятельность и всасывание отдельных веществ.

Желудок выполняет следующие задачи:

- Депонирует пищу.

- Механически, химически её обрабатывает.

- Всасывает отдельные компоненты.

- Дозировано выпускает обработанные порции в 12перстную кишку.

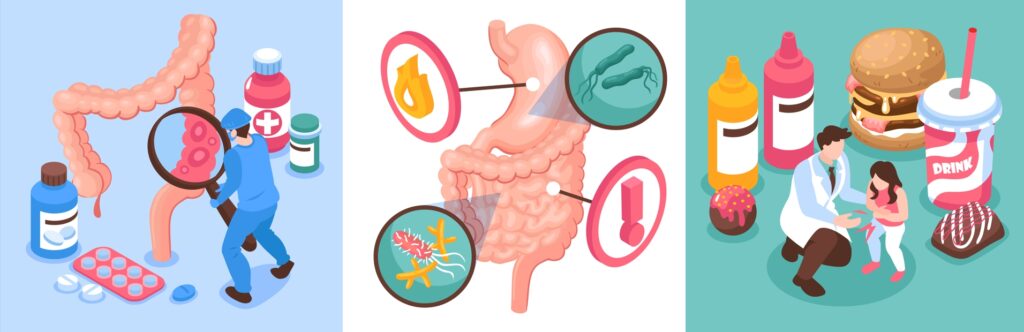

Процессы протекающие в кишечнике

Максимальной интенсивности ферментное воздействие достигает в 12перстной кишке. Панкреас с печенью (где образуется желчь) выводят сюда свои секреты, и они начинают интенсивно воздействовать на содержимое химуса. Кислота и ферменты желудка инактивируются и рН становится слабощелочным.

Энзимы поджелудочной железы: воздействуют на все типы органических соединений и совместно с желчью разбивают жиры на жирные кислоты.

Воздействие желчных компонентов направлено на: эмульгацию жиров, инактивацию пепсинов, гидролизу триглицеридов.

Этому отделу кишечника свойственно протекание полостного и мембранного пищеварения. Полостные реакции — гидролиз пищи протекает в просвете под воздействием энзимов. При этом, сложные комплексы разлагаются до дисахаридных блоков, полипептидных цепочек.

Пристеночная форма — протекает на микроворсинках эпителиальных клеток. Происходит переход сложных комплексов в простейшие: моносахаридные фрагменты, аминокислотные компоненты, ацидо-липиды и глицерины. На пристеночном уровне работают энзимы, продуцируемые секреторными клетками.

После завершения их расщепляющего воздействия происходит всасывание через микроворсинки эпителия. Поступившие продукты разносятся кровью или лимфой по всем тканям организма.

Состав кишечного сока подвержен местным вариациям, и содержит:

- Большое содержание воды;

- минералы, электролиты;

- слизистые включения;

- 25 энзимов;

- слущенные клетки эпителия.

Что происходит в толстом кишечнике

После пищеварения в желудке и кишечнике перистальтикой химус переводится в толстокишечный отдел, с его специфическими функциями:

- абсорбируются жидкости, электролиты, минералы;

- включение микрофлоры в расщепление клетчатки;

- всасывание незначительных объёмов химуса, жирорастворимых витаминных групп;

- синтезирование витамин-групп В, К;

- депонирование, эвакуация кала.

Значительное влияние микрофлоры на толстокишечную функциональность. Она на 90% представлена бифидобактериями и бактероидами, с преобладанием анаэробных форм. Эти формы участвуют в формировании иммунитета, синтезе витаминов и т.д. Далее следует последний этап пищеварения — с кало-образованием и эвакуацией не поглощённых остатков.